Pi greco (3,14): un numero che accompagna l’umanità da migliaia di anni

Il pi greco – che si indica con il simbolo π – è un numero con cui tutti, almeno una volta, abbiamo avuto a che fare, anche solo indirettamente. È il valore che si ottiene dividendo la circonferenza di un cerchio per il suo diametro. Sembra semplice, eppure nasconde una complessità che da secoli continua a incuriosire studiosi e appassionati.

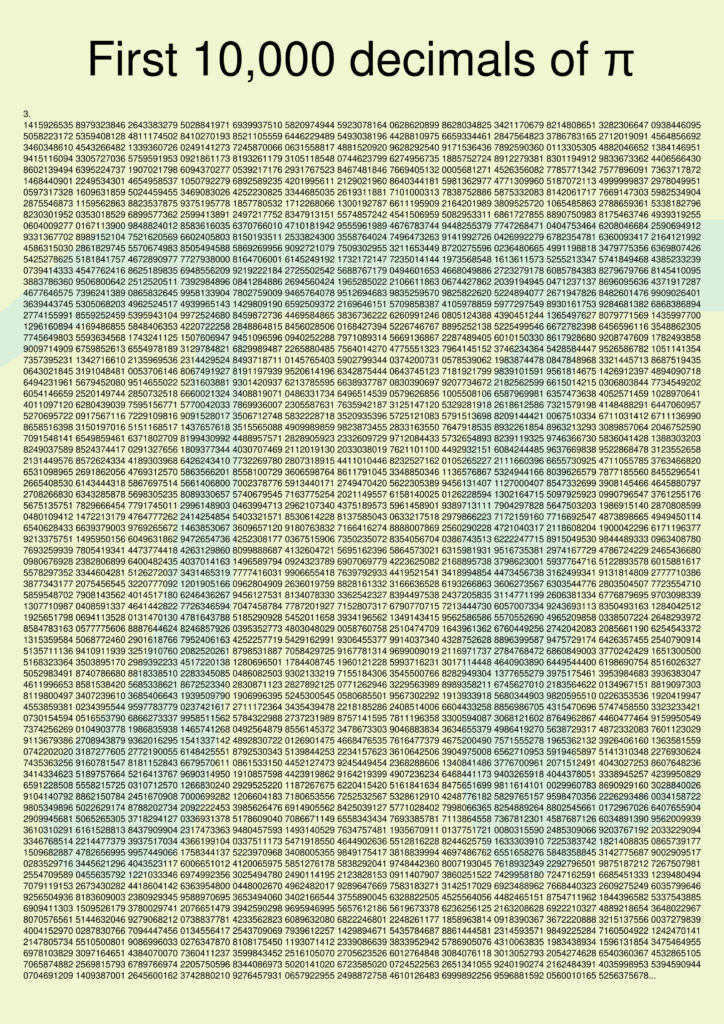

Il risultato di questa divisione è circa 3,14, ma in realtà π non si ferma lì: le sue cifre dopo la virgola continuano all’infinito, senza ripetersi in alcun modo prevedibile. È un numero che non ha fine. Né schema.

Contenuti

Dall’antichità a oggi: la lunga strada per capirlo

Nonostante oggi possiamo calcolare π con milioni di cifre, tutto è cominciato migliaia di anni fa. Egizi e Babilonesi, già nell’antichità, provavano a trovare un valore per questa strana costante che compariva ogni volta che si lavorava con i cerchi. Non avevano strumenti moderni, ma avevano intuito.

Ti sta piacendo l’articolo? Allora leggi

La misteriosa coincidenza tra la velocità della luce e la Grande Piramide di Giza

Il primo a usare un approccio sistematico fu Archimede, vissuto nel III secolo a.C. Partendo da poligoni regolari, cercò di avvicinarsi alla forma del cerchio. Più aumentava il numero di lati del poligono, più si avvicinava alla circonferenza. Con questo metodo riuscì a collocare il valore di π tra 3,1408 e 3,1429. Un risultato impressionante per l’epoca.

Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, altri studiosi si davano da fare. In Cina, Zu Chongzhi calcolò una frazione, 355/113, che è ancora oggi una delle migliori approssimazioni semplici di π. In India, matematici come Aryabhata e Brahmagupta diedero contributi fondamentali con formule e calcoli innovativi.

Le cose cambiano: serie infinite e numeri senza fine

Tra il Seicento e l’Ottocento, con la nascita del calcolo infinitesimale, il modo di affrontare π cambiò. Non più solo geometria, ma anche serie infinite. Sono formule che sommano una quantità teoricamente illimitata di termini. Ogni somma porta il risultato sempre più vicino al valore finale. Alcune di queste servono proprio a calcolare π con più precisione.

Nel 1841, un certo William Rutherford usò una formula basata sull’arcotangente per trovare 208 cifre corrette di π. Un’impresa notevole, considerando che era tutto fatto a mano, senza computer.

L’arrivo dei calcolatori

Tutto cambia nel 1949, quando entra in gioco ENIAC, uno dei primi computer elettronici. Riesce a calcolare oltre 2.000 cifre di π in circa 70 ore. Da lì, inizia una vera corsa tecnologica. Negli anni ’60 e ’70, i computer migliorano, i software diventano più efficienti. Si passa da migliaia a milioni di cifre. E si continua ancora oggi.

Nel 2019, Emma Haruka Iwao, ingegnera informatica, sfrutta la potenza del cloud computing di Google per calcolare oltre 31.000 miliardi di cifre decimali. Non per usarle davvero, ma per testare la capacità dei sistemi informatici. E anche per spingersi un po’ oltre, come spesso fa la matematica.

A cosa serve davvero il pi greco?

La domanda sorge spontanea: se ne bastano poche di cifre per fare qualunque calcolo, perché continuare? La risposta è semplice: π è ovunque, anche dove non ce ne accorgiamo. È nei calcoli delle orbite dei pianeti, nelle onde, nei modelli di propagazione della luce e del suono, nella progettazione di ponti o aerei, perfino nei codici di compressione audio.

La NASA, ad esempio, lo usa per definire rotte spaziali, angoli di rotazione, distanze su superfici curve. E questo vale anche per altri settori avanzati, dall’ingegneria civile alla fisica teorica.

Un numero che non si lascia afferrare

Ci sono due caratteristiche fondamentali che rendono π un numero “diverso”: è irrazionale e trascendente. In breve: non può essere scritto come frazione (quindi non ha una fine), e non è il risultato di nessuna equazione algebrica “normale”. È come se π non potesse mai essere racchiuso del tutto. Ogni tentativo di definirlo fino in fondo ci avvicina, ma non ci porta mai alla fine.

Il pi greco è molto più di un simbolo visto a scuola. È un concetto che attraversa epoche, civiltà, tecnologie. Nasce con il cerchio, ma arriva fino all’intelligenza artificiale. Ha stimolato menti, alimentato sfide, e ancora oggi rappresenta una parte fondamentale del modo in cui descriviamo il mondo. Nonostante il suo volto sia conosciuto, π resta – per certi versi – un mistero aperto.

2 Comments

[…] Pi greco (3,14): un numero che accompagna l’umanità da migliaia di anni […]

[…] Pi greco (3,14): un numero che accompagna l’umanità da migliaia di anni […]

Comments are closed.